Gebietsfremde Arten, die sich negativ auf andere Arten oder Ökosysteme auswirken, werden als invasiv bezeichnet. Diese invasiven Arten bedrohen die Artenvielfalt weltweit - auch in Berlin. Um die Ausbreitung von Waschbär, Nilgans oder Riesen-Bärenklau zu untersuchen und Gegenmaßnahmen entwickeln zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Melden Sie Sichtungen von invasiven Tieren und Pflanzen im ArtenFinder Berlin und nehmen Sie dabei an unserer Verlosung teil!

Das Gewinnspiel ist beendet. Vielen Dank an alle Teilnehmenden! Wir werden die Gewinner*innen zeitnah informieren. Aktuell werten wir die Ergebnisse aus und werden auf dieser Seite darüber berichten.

Ergebnisse

Während des Aktionszeitraums wurden 1269 Beobachtungen der von uns gesuchten invasiven Arten im ArtenFinder Berlin gemeldet. Von den 20 in Berlin vorkommenden etablierten Arten wurden 15 gefunden, darunter Bisam, Nutria, Nilgans sowie diverse Krebs- und Pflanzenarten. Der Chinesische Götterbaum machte mit 863 Meldungen den weitaus größten Anteil aus. Auf den nächsten Plätzen folgte der Waschbär (203), die Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte (98) und die Nilgans (35). Unter den Beobachtungen gab es einige Highlights: Der Sonnenbarsch wurde das erste Mal vermehrt im Tiergarten nachgewiesen. Eine Chinesische Wollhandkrabbe, bisher nur aus dem Kreuzberger Engelsbecken bekannt, hat es - vermutlich durch einen Vogel - auf einen Balkon in Lichtenberg verschlagen. Außerdem konnte eine Buchstaben-Schmuckschildkröte im Natura2000-Gebiet Teufelsseemoor in Treptow-Köpenick nachgewiesen werden. Dieser Bezirk war bisher weitgehend von der Art verschont geblieben, mit Ausnahme eines Vorkommens im Treptower Park. Diese Ergebnisse zeigen, dass Citizen-Science-Projekte ein großes Spektrum von Arten erfassen können. Üblich für solche Wettbewerbe werden häufige und weit verbreitete Arten besonders häufig gemeldet.

Von den 1269 Meldungen waren 883 Meldungen berechtigt an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Der Rest stammte von Mitarbeitenden der Stiftung Naturschutz Berlin oder der Gewinnspielteilnahme war nicht zugestimmt worden. Am Ende hatten 80 Teilnehmende die Chance, einen Preis rund um das Thema Naturbeobachtung zu gewinnen. Dabei erhöhte sich die Chance mit jeder Teilnahme: Eine Meldung entsprach einem Los im Lostopf. Besonders hervorgehoben haben sich Carsten Eggers und Hubert Pieper. Beide haben jeweils über 200 Beobachtungen gemacht, Carsten Eggers sogar von insgesamt neun Arten.

Die Gewinner*innen

Observer 10x42 Fernglas von Steiner: Carsten Eggers

Raynox DCR-250 Makrolinse: Lutz Krause & Hubert Pieper

Kosmos-Bestimmungsbücher: Ina Koys, Thorsten Neher, Detlef Winkler, Olga Gathmann

Highlights

Diese Chinesische Wollhandkrabbe hat es auf einen Balkon in Lichtenberg geschafft. Foto: Lena Engels

Diese Chinesische Wollhandkrabbe hat es auf einen Balkon in Lichtenberg geschafft. Foto: Lena Engels

Zu Füßen dieses Stegosaurus ist bei genauem Hinschauen ein Chinesischer Götterbaum zu erkennen. Foto: Hubert Pieper

Zu Füßen dieses Stegosaurus ist bei genauem Hinschauen ein Chinesischer Götterbaum zu erkennen. Foto: Hubert Pieper

Der Gemeine Sonnenbarsch fällt durch sein schwarzes "Ohr" auf. Foto: Carsten Eggers

Der Gemeine Sonnenbarsch fällt durch sein schwarzes "Ohr" auf. Foto: Carsten Eggers

Diese Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte wurde im Teufelsseemoor ausgesetzt. Foto : Andrea Bock

Diese Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte wurde im Teufelsseemoor ausgesetzt. Foto : Andrea Bock

Der Riesen-Bärenklau fällt durch seine Höhe und die großen Dolden auf. Foto: Lutz Krause

Der Riesen-Bärenklau fällt durch seine Höhe und die großen Dolden auf. Foto: Lutz Krause

Waschbären können sehr gut klettern und kommen so an Vogelhäuser und Futterstellen. Foto: Petra Gericke

Waschbären können sehr gut klettern und kommen so an Vogelhäuser und Futterstellen. Foto: Petra Gericke

Teilnahmebedingungen

Hier finden Sie die ausführlichen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

- Sie sind im ArtenFinder-Portal registriert.

- Die Bilder zeigen eine invasive Art unserer Artenliste und sind selbst aufgenommen worden.

- Der Standort der Meldung/Aufnahme ist in Berlin.

- Die Gewinner*innen werden zufällig per Los ermittelt.

- Die Anzahl von Einreichungen pro Person ist nicht begrenzt. Jede Einreichung erhöht die Gewinnchance.

- Wiederholte Einreichungen eines Individuums sind nicht gestattet.

- Einsendeschluss war der 31. Oktober 2024

Preise

1. Preis: Observer 10x42 von Steiner

2. & 3. Preis: Raynox DCR-250 Makrolinse

4.-7. Preis: KOSMOS-Bestimmungsbuch Ihrer Wahl (bis 50 €)

Hintergrund

Gebietsfremde Tiere, Pflanzen und Pilze, die sich bei uns etabliert haben und vom Menschen eingeschleppt wurden, werden als Neobiota bezeichnet. Wenn diese Arten die heimische Flora und Fauna in besonderem Maße schädigen oder gefährden, dann spricht man von "invasiven Arten". Laut einem Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) spielen invasive Arten eine Schlüsselrolle beim weltweiten Rückgang der Artenvielfalt und verursachen jedes Jahr geschätzte Kosten von über 300 Milliarden Euro. Und die Zahl der invasiven Arten nimmt immer weiter zu.

Die EU-Verordnung 1143/2014 regelt die Prävention und das Management von invasiven Arten in Europa. Das Bundesministerium für Naturschutz (BfN) listet aktuell 107 invasive Arten in Deutschland, das sind ca. 10% aller Neobiota. Die Kategorisierung als invasiv erfolgt nach objektiven Kriterien. Nur Arten, deren negative Auswirkungen eine gewisse Schwelle überschreiten und von EU-weiter Bedeutung sind, werden auf die sogenannte Unionsliste invasiver Arten gesetzt. Die EU-Verordnung fordert, die Einbringung von invasiven Arten zu verhindern, ihre Verbreitung zu erfassen und ihre Ausbreitung im Feld zu kontrollieren. Dafür arbeiten wir eng mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt zusammen, mit dem Auftrag, Verbreitungsdaten zu sammeln und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Vorsorge ist der beste Schutz. Daher ist das Auffinden von invasiven Arten in der frühen Invasionsphase besonders effektiv. Beobachtungsportale wie der ArtenFinder Berlin können ein wirksames Werkzeug sein um diese "Früherkennungsarten" schnell den Behörden zu melden und schnellstmöglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die komplette Liste der Früherkennungsarten in Deutschland finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Naturschutz.

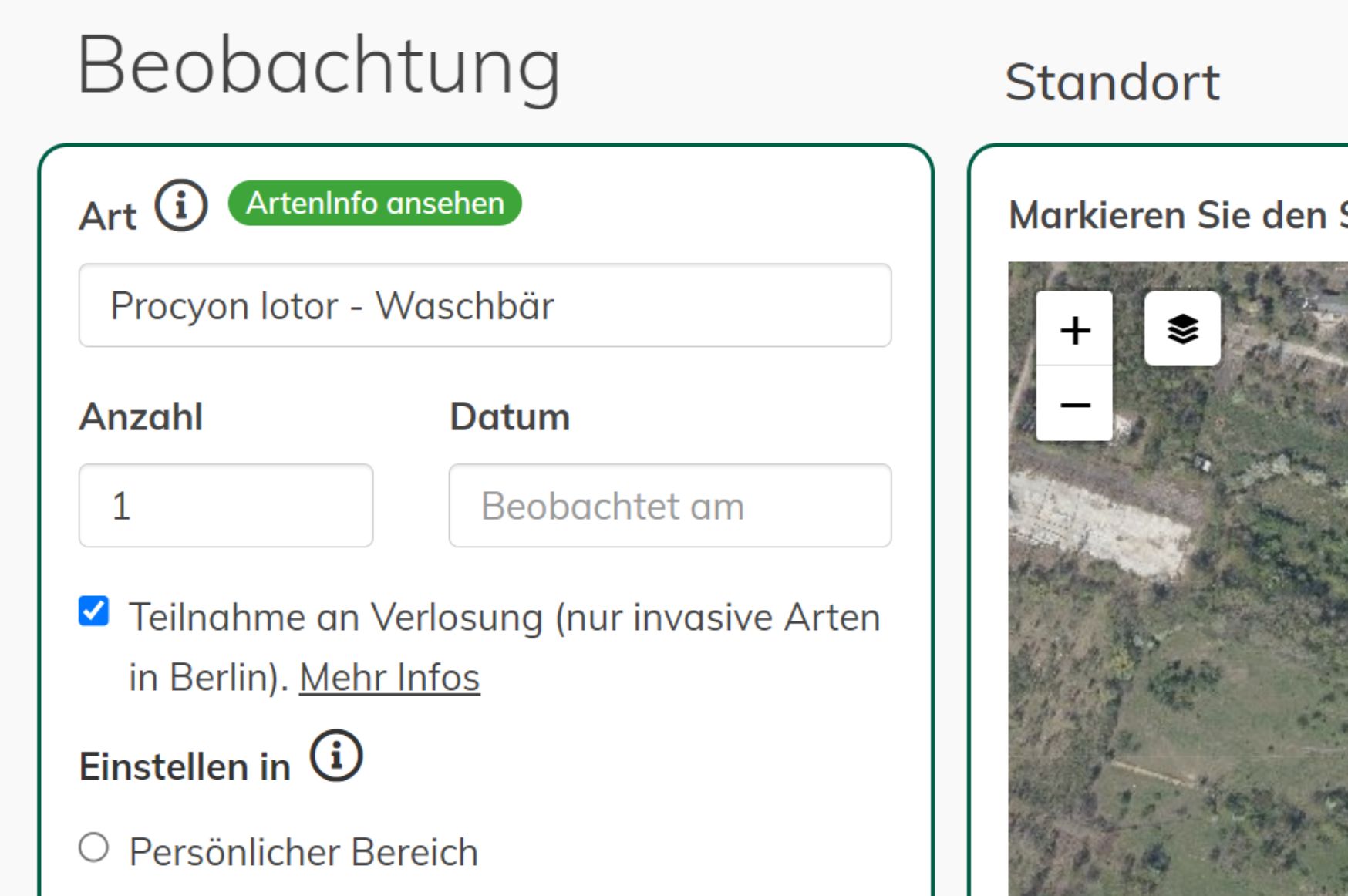

Helfen Sie mit die Berliner Artenvielfalt zu schützen und mehr über die Ausbreitung der Neulinge herauszufinden. Es geht ganz einfach: Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen von Waschbär, Nutria & Co mit einem Foto und laden Sie die Daten im ArtenFinder-Portal hoch. Nach einer Überprüfung durch Expert*innen fließen die Daten direkt in die zentrale Artdatenbank Berlins und können von den lokalen Akteuren im Naturschutz (Naturschutzbehörden, Verbände, Forschungsinstitute, etc.) genutzt werden.

Invasive Arten im Portrait

Diese Liste umfasst alle Arten, mit deren Meldung Sie an der Verlosung teilnehmen können. Alle Arten stehen auf der sogenannten Unionsliste, das heißt es sind invasive Arten von EU-weiter Bedeutung. Darüber hinaus wurden sie ausgewählt, da sie in Berlin vorkommen, in der Vergangenheit bereits in Berlin beobachtet wurden oder zu erwarten sind.

Aussehen

Der Blaubandbärbling ist 30-110 Millimetern groß, leicht hochrückig und recht schlank. Sein Rücken ist grau, der Bauch grünlich-gelb bis silbern gefärbt. Beide Bereich sind durch eine dunkle, breite Seitenlinie getrennt, die vom Maul bis zur Schwanzflosse verläuft. Die Schuppen sind dunkel gerandet und besitzen einen silbrigen Glanz, der sich mit dem Alter aber verliert. Der Mund ist nach oben gerichtet und verrät die oberflächennahe Lebensweise.

Verbreitung und Lebensraum

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Blaubandbärblings liegt in Ostasien, einschließlich Japan und Teilen von Korea und China. Nach Europa kam er vermutlich in den 1960ern mit der Einfuhr von Karpfenarten für den Fischbesatz. In Deutschland wurde die Art das erst Mal 1984 nachgewiesen und hat sich seitdem flächendeckend verbreitet. Die Schwarmfische sind Generalisten und besiedeln viele verschiedene Lebensräume, von kleinen und großen Fließgewässern über Kanäle, Teiche und große Seen, gerne mit viel Pflanzenbewuchs.

Gefährdung der Biodiversität

Der Blaubandbärbling kommt in hohen Bestandsdichten vor und ernährt sich von Zooplankton, Invertebraten und Fischlaich. Es wird daher angenommen, dass er in Nahrungskonkurrenz zu heimischen Fischarten steht und ihre Bestände reduziert. Dazu kommen ein großes Reproduktions- und Ausbreitungspotential sowie die Fähigkeit, als Vektor für Parasiten zu dienen. Alle Aspekte spielen besonders in fischereilich genutzten Gewässern eine Rolle, in denen die Art sich stark ausbreitet und zu Ertragseinbußen führt. Es ist aber mehr Forschung nötig, um die Auswirkungen auf die heimischen Ökosysteme zu bestimmen.

Aussehen

Der Schwarze Zwergwels wird meist 25-35 Zentimeter lang und bringt selten mehr als 400 Gramm auf die Waage. Sein unbeschuppter Körper läuft vom breiten Kopf zum Schwanz hin spitz zu und ist abgeflacht. Der Rücken ist dunkelgrau bis schwarz gefärbt, die Bauchseite im Kontrast dazu eher weißlich - seine Färbung hängt dabei von seinem Lebensraum ab. Vom Europäischen Wels (Silurus glanis) unterscheidet er sich durch die acht Barteln mit schwarzer Basis am Maul (S. glanis: sechs Barteln) und eine strahlenlose Fettflosse zwischen Rücken- und Schwanzflosse. Die Art ähnelt stark dem Braunen Zwergwels (A. nebulosus) und ist von ihr nur anhand der Sägung des 1. Brustflossenstrahl zu unterscheiden.

Verbreitung und Lebensraum

Die Art kommt aus Nordamerika und wurde für die Fischerei, die Aquakultur und den Zierfischhandel in Europa eingeführt. Es liegen Fundmeldungen aus allen EU-Staaten vor, der Verbreitungsschwerpunk liegt aber in Südeuropa. In Berlin wurde 1988 das erste Exemplar im Faulen See im Tiergarten gefangen.

Erwachsene Tiere leben in naturnahen Binnengewässern, bevorzugt in stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit weichem Untergrund. Er besitzt eine sehr hohe Temperaturtoleranz (0-34°C) und toleriert auch einen sehr geringen Sauerstoffgehalt.

Gefährdung der Biodiversität

In hohen Bestandsdichten konkurriert der Zwergwels mit heimischen Fischarten. Da er den Laich und Jungfische anderer Arten frisst, wird auch eine Bedrohung durch Prädation angenommen. Ach wenn sein Ausbreitungspotential durch die Verbreitung in Fließgewässern hoch ist, ist aktuell keine starke Ausbreitung zu beobachten.

Beobachtungstipps

Angler*innen werden am wahrscheinlichsten auf den Schwarzen Zwergwels treffen. Die Tiere sind Allesfresser und sollen auf viele verschiedene Köder beim Friedfischen anspringen.

Aussehen

Der Gemeine Sonnenbarsch erreicht eine Länge von 18-23 Zentimetern und besitzt einen abgeflachten, ovalen Körper. Erwachsene Tiere besitzen einen olivfarbenen Rücken mit roten, orangen, gelben, grünen und blauen Tupfern, einen gelben Bauch und eine gelbe Brust. Bei geschlechtsreifen Männchen sind die Farben noch intensiver. Die Jungfische sind olivgrün gefärbt mit dunkleren Querbinden und perlmuttartig schimmernden Seiten. In den Rücken- und Afterflossen befinden sich spitze Stacheln, die es Raubfischen wie dem Hecht sehr schwer machen, die Tiere zu erbeuten.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich kommt der Gemeine Sonnenbarsch aus dem östlichen Nordamerika. Im späten 19. Jahrhundert wurde er für diverse Zwecke nach Europa gebracht: als Zierfisch, für die Sportfischerei, als Futterfisch und (fälschlicherweise) zur Bekämpfung von Fischläusen. Heute gibt es Nachweise in 25 EU-Staaten, der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Mittel- und Südeuropa. In Berlin gibt es zahlreiche Nachweise.

Der Gemeine Sonnenbarsch besiedelt vor allem Stillgewässer mit flachen Ufern sowie langsam fließende Bäche und Flüsse mit viel Vegetation. Die Männchen bauen ihr Nest in Ufernähe und bewachen die Eier. Sie breiten sich über natürliche Drift im Gewässersystem aus.

Gefährdung der Biodiversität

Bei hohen Bestandsdichten steht der Sonnenbarsch in Nahrungskonkurrenz zu heimischen Fischarten und setzt diese auch durch die Jagd auf deren Fischeier und Jungfische unter Druck. In den Niederlanden wird sie für den Rückgang von Amphibien-, Schnecken- und Libellenpopulationen verantwortlich gemacht. Außerdem konnte ein Sonnenbarschbesatz mit dem Rückgang von Zooplankton in Verbindung gebracht werden, was zur Eutrophierung beitragen könnte. Das Bundesamt für Naturschutz empfiehlt, die Auswirkungen auf heimische Fischarten näher zu erforschen.

Beobachtungstipps

Eine gute Beobachtungszeit für den Sonnenbarsch ist im Frühjahr und Frühsommer, wenn die Tiere im Flachwasser am Ufer laichen. Für Angler sollen Regenwürmer und Mehlwürmer beim Grundangeln sowie Spinnköder gut geeignet sein.

Aussehen

Die Asiatische Hornisse tritt in ihrer Heimat in mehreren Unterarten auf, die sich anhand ihrer Färbung unterscheiden. In Europa kommt nur die dunkle Unterart Vespa velutina nigrithorax vor, die sich deutlich von der heimischen Hornisse (Vespa crabro) unterscheidet. Die eingeschleppte Art ist etwas kleiner und deutlich dunkler gefärbt: Sie besitzt einen schwarzen Brustkorb (Thorax), einen dunklen Hinterleib mit einer dicken und mehreren schmalen gelben Banden, schwarz-gelbe Beine und einen schwarzen Scheitel. Die heimische Hornisse ist dagegen eher rötlich gefärbt und besitzt einen gelben Hinterleib mit schwarzen Punkten und Banden. Bei der Asiatischen Hornisse handelt es sich auch nicht um die Asiatische Riesenhornisse (Vespa mandariana), die viel größer ist und bisher nicht in Europa beobachtet wurde.

Herkunft und Lebensraum

Die ursprüngliche Heimat von V. velutina liegt in Südostasien, von Südchina über Indonesien bis zum Himalaya in Nordindien. 2004 gelangte sie vermutlich über den Gütertransport aus China nach Frankreich. Seitdem breitete sie sich stetig in Europa aus und gelangte 2014 nach Deutschland. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt insbesondere im Südwesten, einzelne Nester wurden aber schon deutschlandweit gefunden – so auch 2023 in Berlin-Schöneberg.

In Europa besiedelt die Art vorzugsweise den ländlichen Raum und Stadtrand mit hohem Baumbestand. Ihre Nester baut sie überwiegend freihängend in hohen Bäumen, in großen Dichten aber auch an und in Gebäuden, in Bodennähe oder unterirdisch. Das Nest der Asiatischen Hornisse ist durch ihren Eingang im oberen Drittel leicht vom Nest der heimischen Hornisse zu unterscheiden, deren Eingang nach unten hin geöffnet ist.

Gefährdung der Biodiversität

Laut dem Bundesinstitut für Naturschutz (BfN) gibt es eine „begründete Annahme“, dass die Asiatische Hornisse sich negativ auf die Honigbienen-Populationen auswirken könnte. So machen Honigbienen etwa 30 % (auf Agrarflächen) bis 70% (in urbanen Räumen) ihrer Beute aus, wodurch die Bestäubungsleistung in diesen Ökosystemen verringert werden könnte. Eine Konkurrenz mit der heimischen Hornisse konnte in Feldversuchen nicht gezeigt werden. Auch ihre aktuell rasche Ausbreitung, ihr hohes Reproduktionspotential und eine mögliche Begünstigung dieser Aspekte durch die Klimaerwärmung spielen eine Rolle bei der Invasivitätsbewertung dieser Art.

Aussehen

Die Chinesische Wollhandkrabbe verdankt ihren Namen den dicht behaarten Scheren der Männchen, die die Art unverwechselbar machen. Ihr Rückenpanzer ist fast quadratisch, olivgrün bis braun gefärbt und misst bis zu 8 Zentimeter. An den Vorderecken sind deutlich vier gezackte Sägezähne zu erkennen. Die Gesamtbreite inklusive der Beine kann bis zu 30 Zentimeter betragen.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich stammt die Wollhandkrabbe aus Ostchina und kam am Anfang des 20. Jahrhunderst über das Ballastwasser von Schiffen nach Europa. Die erwachsenen Tiere leben im Süßwasser. Zur Eiablage benötigen sie Brackwasser, das sie über lange Wanderungen im Wasser und an Land erreichen. In Berlin kommt die Art schon seit längerem in Spree und Havel vor, wo sie in selbstgebauten Wohnröhren am Ufer leben.

Gefährdung der Biodiversität

Die Wollhandkrabbe besitzt ein breites Nahrungsspektrum und frisst unter anderem Muscheln und Fischeier. Man geht deshalb von eine Gefährdung der heimischen Arten durch Nahrungskonkurrenz und Prädationsdruck aus. Darüber hinaus gilt sie als Überträger der Krebspest, trägt zur Erosion von Uferbefestigungen bei und beschädigt Fischnetze.

Beobachtungstipps

Die Tiere leben überwiegend nachtaktiv am Grund von Fließgewässern. Zufallsbeobachtungen sind daher äußerst schwierig - außer eine Krabbe traut sich an Land. Die Sägezähne an den Seiten des Rückenpanzers erlauben eine einfache Bestimmung von Totfunden.

Aussehen

Der Kamberkrebs erreicht eine Länge von 10-12 Zentimetern und ist variabel gefärbt zwischen grünlich, grau und braun. Von anderen Krebsen unterscheidet er sich durch drei Merkmale: Im Wangenbereich befinden sich kräftige Dornen - daher auch sein englischer Name spiny-cheek crayfish. Die Spitzen von Scheren und Beinen sind orange gefärbt. Und der Abdomen ist braun-rot gestreift.

Herkunft und Lebensraum

Die ursprüngliche Heimat des Kamberkrebses ist die Ostküste Nordamerikas. 1890 wurden 90 Tiere in der Oder ausgesetzt, um als Ersatz für den Edelkrebs zu dienen. Durch wiederholten Besatz hat sich die Art in ganz Mitteleuropa ausgebreitet.

Der Kamberkrebs besiedelt vor allem Seen und ruhige Fließgewässer mit flachen, sandigen und steinigen Böden. Seine Ansprüche an die Gewässer sind gering und er kommt sogar mit verschmutzten Kanälen zurecht. Tagsüber zieht sich die nachtaktive Art meist in seine Wohnröhren zurück. Wenn das Gewässer trocken fällt, gräbt er sich ein und fällt in eine Ruhephase.

Gefährdung der Biodiversität

Der Kamberkrebs ist Überträger der amerikanischen Krebspest, eine Pilzinfektion, welche die heimischen Edelkrebse befällt und tötet. Außerdem besitzt die Art ein großes Reproduktionspotential, bildet hohe Bestandsdichten und eliminiert dann die lokalen Wasserpflanzenbestände.

Beobachtungstipps

Die Art ist zwar überwiegend nachtaktiv aber ist auch tagsüber zu beobachten. Trotzdem werden sich Beobachtungen ohne den Einsatz von Reusen wohl auf Zufallsfunde an Gewässern beschränken. Die artspezifischen Merkmale erlauben eine relativ gute Bestimmung von Überresten der Tiere.

Aussehen

Der Marmorkrebs wird 10-15 Zentimeter groß und besitzt eher kleine Scheren. Charakteristisch ist seine marmorierte, fleckenartige Musterung, die besonders an den Seiten deutlich ausgeprägt ist. Auf der Oberseite besitzt er dunkle, längsverlaufende Streifen.

Herkunft und Lebensraum

Der Marmorkrebs ein besonderer Fall: Er ist eine Form der Art Procamabrus fallax, die in Florida beheimatet ist. Eine wildlebende Population des Marmorkrebses existiert aber nicht - er tauchte in den 1990ern im Aquarienhandel auf. Als einzige Krebsart pflanzt er sich durch Parthenogenese fort, bei der die Eier nicht befruchtet werden müssen. Das hat zwei Folgen: 1. eine enorme Fortpflanzungsfähigkeit und 2. es gibt keine Männchen. In Europa ist der Marmorkrebs aus mehreren Ländern bekannt, zum Beispiel Niederlande, Belgien, Schweden, Italien und andere. Sein Ausbreitungsschwerpunkt liegt aber in Deutschland, auch in Berlin wurde er schon beobachtet. Er lebt in Still- und Fließgewässern.

Gefährdung der Biodiversität

Der Marmorkrebs überträgt die Krebspest, eine Pilzkrankheit aus Nordamerika, die einheimische Krebsarten infiziert und tötet. Ob er mit dem Edelkrebs oder anderen Arten in direkte Konkurrenz tritt, ist aufgrund fehlender Studien nicht bekannt. Noch ist die Art nicht flächendeckend sondern nur zerstreut verbreitet. Durch ihr hohes Ausbreitungs- und Reproduktionspotential - Weibchen legen mehrmals pro Jahr bis zu 700 Eier - breitet sich der Marmorkrebs aber schnell in Deutschland und Europa aus.

Aussehen

Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs wird 10-15 Zentimeter groß und besitzt einen dunkelroten Panzer mit hellroten Dornen an den Scheren. Selten findet man aber auch Zuchtformen mit oranger, blauer oder weißer Färbung.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich stammt der Rote Amerikanische Sumpfkrebs aus dem Südosten der USA und Nordmexiko. In den 1970ern wurde er für die Aquakultur nach Europa gebracht, wiederholt absichtlich ausgesetzt oder entkam aus der Haltung. In Europa liegt sein Verbreitungsschwerpunkt in Spanien, Italien, Frankreich und den Niederlanden, in Deutschland ist er noch nicht flächendeckend vertreten. In Berlin kommt er in mehreren Gewässern vor, zum Beispiel im Tiergarten, Britzer Garten oder im Karpfenteich des Treptower Parks.

Die Art bevorzugt kleine, stehende und langsam fließende Gewässer. Fließgewässer mit starker Strömung werden gemieden. Die Tiere graben lange Röhren ins Sediment, die sie gut vor Trockenheit und Kälte schützen. So kommen sie auch mit Trockenperioden von bis zu vier Monaten zurecht.

Gefährdung der Biodiversität

Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs ist ein Allesfresser. Durch direkte Prädation und Veränderung des Habitats gefährdet er die Bestände von Amphibien, Wirbellosen und Makrophyten. Er ist Überträger der Krebspest, eine für den heimischen Edelkrebs tödliche Pilzinfektion, und des Hautpilzes Batrachochytrium dendrobatidis, der Amphibien befällt und weltweit Bestandseinbrüche verursacht. Die Tiere besitzen ein hohes Ausbreitungs- und Reproduktionspotential - Weibchen legen mehrmals pro Jahr bis zu 650 Eier - das durch die Klimaerwärmung noch begünstigt wird.

Beobachtungstipps

Die Tiere sind nachtaktiv. Besonders gut können sie bei ihren Wanderungen an Land beobachtet werden, wenn sie versuchen neue Gewässer zu erreichen. Auch ein zufälliger Blick ins seichte Wasser offenbart manchmal ein Tier. Fraßreste können anhand der bedornten Scheren relativ gut bestimmt werden.

Aussehen

Der Signalkrebs kann bis zu 12 (Weibchen) bzw. 16 Zentimeter (Männchen) lang werden. Er besitzt ein glattes, rötliches Exoskelett und türkise Gelenke an den Scheren.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich stammt der Signalkrebs aus dem Nordosten der USA und Kanada. Die ersten Tiere wurden 1959 nach Schweden importiert. In den folgenden Jahrzehnten wurden sie wiederholt ausgesetzt, um die schwindenden Edelkrebsbestände zu ersetzen, oder entkamen aus Gefangenschaft. Heute kommt die Art in beinahe allen EU-Ländern vor, auch in Deutschland. In Berlin gibt es noch keinen Nachweis, aber in Brandenburg.

Signalkrebse besiedeln kleine und große Fließ- und Stillgewässer, auch Brackwasser. Sie sind sehr anpassungsfähig und in der Lage sich selbstständig über mehrere Kilometer entlang von Flüssen oder über Land auszubreiten.

Gefährdung der Biodiversität

So wie alle nordamerikanischen Krebsarten überträgt der Signalkrebs die Krebspest, eine für den heimischen Edelkrebs tödliche Pilzinfektion. Darüber hinaus frisst er Wasserpflanzen, aquatische Wirbellose, Amphibienlaich sowie benthische Fische und setzt so bei hohen Bestandsdichten die lokalen Tier- und Pflanzengesellschaften unter Druck.

Aussehen

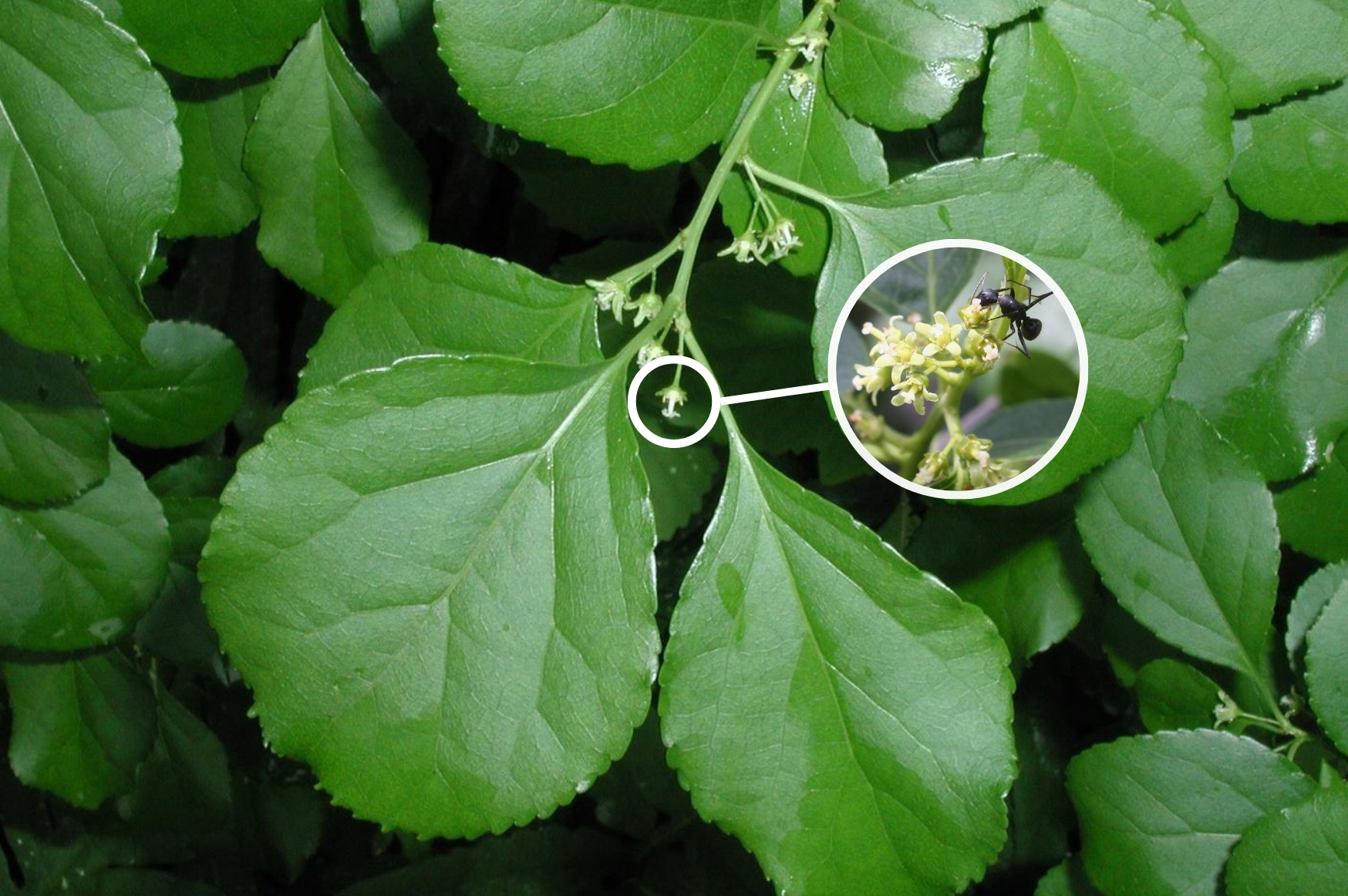

Der Götterbaum wächst extrem schnell - bis zu mehrere Meter pro Jahr - und kann so Wuchshöhen von acht bis 25 Metern erreichen. Seine Blätter ähneln denen einer Esche und sind einfach gefiedert. Die einzelnen Fiedern sind zum Blattgrund hin leicht gezähnt und an jeder Zahnspitze befindet sich jeweils eine Drüse auf der Blattunterseite. Seine Rinde ist grau-braun und zeigt in einigen Fällen ein rautenförmiges Muster.

Die Blüten des Götterbaums sind eingeschlechtlich, können aber auch zweigeschlechtlich sein. Sie werden im Juli gebildet und wachsen in locker verzweigten Blütenständen. Die fünf Kelchblätter sind zusammengewachsen, die Kronblätter sind ebenfalls fünfzählig und haben eine grünlich-gelbe Farbe. Männliche Blüten besitzen bis zu acht Staubblätter und verströmen einen üblen Geruch. Die weiblichen Blüten haben einen Fruchtknoten mit fünf bis sechs Fruchtblättern und entwickeln sich später grün- und später rotgefärbte Flügelnüsse. Die Samen befinden sich dabei mittig zwischen zwei asymmetrischen länglichen, häutigen Flügeln. Diese können ein- bis mehrfach gewunden sein und werden durch den Wind ausgebreitet.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich kommt der Götterbaum aus Ost-Asien. Daher wird er auch Chinesischer Götterbaum genannt. Götterbäume sind seit dem 18. Jahrhundert häufig als Zierbäume in Städten angepflanzt worden, vor allem an Straßen und in Parks. Sie wachsen aber auch an Gleisen und auf städtischen Brachflächen und haben sich mittlerweile auch in Eichen- und Auenwäldern ausgebreitet.

In Bezug auf die Bodeneigenschaften ist der Götterbaum anspruchslos, er braucht aber hohe Temperaturen und viel Licht um zu wachsen. Er verkraftet mechanische Schäden sehr gut und kann sich über Wurzelsprossen fortpflanzen.

Gefährdung der Biodiversität

Der Götterbaum hat sich seit 1950 stark ausgebreitet. Es gibt Hinweise, dass er durch sein schnelles Wachstum und die hohe Samenzahl vor allem in lichten Wäldern und auf offenem Grünland heimische Arten verdrängen könnte. Es wurde außerdem festgestellt, dass der Artenreichtum der Pflanzen, die im Schatten von Bäumen wachsen - des Unterwuchses - unter Götterbäumen geringer ist. Außerdem können Teile der Pflanze die Keimung anderer Pflanzen hemmen.

An ungewollten Standorten wird der Götterbaum bisher durch Ausreißen oder -graben bekämpft. Ausgewachsene Bäume werden gefällt oder geringelt, sodass die Wasserversorgung über die Rinde unterbrochen ist.

Beobachtungstipps

Den Götterbaum zu beobachten ist vor allem in der Stadt möglich, aber auch aus dem Zug heraus. Er ist vor allem im Spätsommer gut zu sehen, wenn er Früchte trägt.

Aussehen

Die Gewöhnliche Seidenpflanze ist eine krautige Pflanze und erreicht eine Höhe von bis zu zwei Metern. Sie besitzt längliche, matt glänzende Blätter, deren Unterseite filzig behaart ist und daher grau wirkt. Alle Pflanzenteile enthalten einen giftigen Milchsaft.

Sie ist ausdauernd, das heißt sie ist mehrjährig und blüht auch jährlich. Ihre Blütezeit reicht von Juni bis August. Die Blüten duften angenehm und wachsen in einem doldenartigen Blütenstand. Die äußeren Kronblätter haben eine fleischrote Farbe und sind an der Spitze zurückgeschlagen. Die inneren sind weißlich-rosa, sehen fast künstlich aus und sind verhärtet. Ab August entwickeln die Blüten sich zu stacheligen, schnabelähnlichen Früchten, die bis zu elf Zentimeter lang werden können. Im Herbst entlassen die Früchte viele behaarte Samen, die vom Wind fortgetragen werden können.

Herkunft und Lebensraum

Die Gewöhnliche Seidenpflanze wurde bereits im 17. Jahrhundert als Zierpflanze und Bienenweide aus Nordamerika nach Europa gebracht. Mitte des 19. Jahrhunderts fand man die ersten wild wachsenden Individuen. Sie fühlt sich auf Schutt- und Brachflächen sowie an Wegrändern wohl, ist aber auch auf Äckern häufig zu finden. Bisher hat sie in Ungarn auf sandigen Trockenrasen ihr Unwesen getrieben und ist auch in Österreich nachgewiesen. In Deutschland wurde die Art an einigen Stellen gefunden, so auch in Berlin und Brandenburg. In Deutschland ist sie bislang noch selten.

Gefährdung der Biodiversität

Seit 2017 darf die Gewöhnliche Seidenpflanze in Europa nicht mehr verkauft werden. Das Ausmaß der Gefährdung ist aber noch unklar. Sie breitet sich vor allem auf frischem und trockenen Grünland aus und könnte so ohnehin gefährdete Arten weiter verdrängen. Da sie hohe Temperaturen benötigt, wird sie sich durch den Klimawandel weiter ausbreiten. Forschende aus Ungarn wiesen nach, dass die untersuchten Trockenrasen selbst nach dem Zurückschnitt der Gewöhnlichen Seidenpflanze noch anfälliger für die Invasion durch andere gebietsfremde Pflanzen waren.

Beobachtungstipps

Im Sommer fällt die Art besonders durch ihre großen Blütenstände auf - zum Beispiel am Rand von Straßen und Äckern. Auch im Herbst macht die Pflanze auf sich aufmerksam, wenn sich ihre Kapseln öffnen und die Samenhaare herausquellen.

Aussehen

Die Lianen des Rundblättrigen Baumwürgers können sich mit bis zu drei Metern pro Jahr an Bäumen und Sträuchern emporwinden und dabei eine Länge von bis zu zwölf Metern erreichen. Seine Blätter sind - wie der Name schon sagt - von rundlicher Form und besitzen eine glatte Oberseite, während die Blattadern auf der Unterseite spärlich behaart sind. Seine Blüten öffnen sich im April. Sie sind in der Regel eingeschlechtlich, selten zweigeschlechtlich, und die Blüten beider Geschlechter sind an einer Pflanze zu finden, wobei es auch rein männliche bzw. weibliche Pflanzen gibt. Die Kelch- und Kronblätter sind grünlich-gelb. Die männliche Blüte ist an ihren fünf Staubblättern mit weißem Pollen zu erkennen, die weibliche Blüte besitzt eine weißliche, dreiteilige Narbe mit verkümmerten, aber trotzdem sichtbaren Staubblättern. Die Früchte reifen im September heran: Dabei öffnen sich die gelb-orangen Fruchtklappen und legen eine rote Samenkapsel frei, die erst nach dem Winter abfällt.

Der Rundblättrige Baumwürger kann im nicht-blühenden Zustand mit dem Amerikanischen Baumwürger (C. scandens), auch eine beliebte Zierpflanze, verwechselt werden. Dessen Blüten wachsen allerdings nur am Ende der Zweige, während sie beim Rundblättrigen Baumwürger in den Blattachseln zu finden sind.

Herkunft und Lebensraum

Der Rundblättrige Baumwürger wurde als Zierpflanze aus Asien eingeführt, wo er vor allem in Mischwäldern vorkommt. Mittlerweile ist er bereits in mehreren Ländern Europas nachgewiesen, unter anderem in Deutschland. Hier wächst die Art in Wäldern und Dickichten in Stadtnähe. In Bezug auf die Boden- und Lichtverhältnisse hat er geringe Ansprüche. Seine Keimlinge kommen mit sehr wenig Licht zurecht. Er profitiert von der zunehmenden Verstädterung und der Zerstückelung des Waldes.

Gefährdung der Biodiversität

Da der Rundblättrige Blattwürger in Europa nur sporadisch verwildert ist, sind hier bislang kaum negative Auswirkungen zu beobachten. In Nordamerika hingegen richtet er großen Schaden an. Dabei macht er seinem Namen alle Ehre: Innerhalb von drei bis vier Jahren überwuchert er seine Wirtspflanzen. Die eng am Stamm liegende Liane verholzt, wodurch der Wirtsbaum selbst nicht mehr in die Breite wachsen kann und geschwächt wird. Nebenbei nimmt der Baumwürger seinen Wirtspflanzen das Licht.

Auch wenn die Auswirkungen in Europa noch nicht weit fortgeschritten sind, bereitet das hohe Ausbreitungspotential der Pflanze Forschenden Sorgen. So kann er sich sehr einfach durch Wurzelsprosse ausbreiten. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Vögel zur Ausbreitung und schnelleren Keimung der Samen beitragen können. Und zu guter Letzt darf er noch bis 2027 verkauft werden.

Beobachtungstipps

Die Art kann man vor allem im Herbst durch ihre leuchtend roten Früchte erkennen. Die größten Chancen hat man vor allem in Wäldern und Dickichten in Siedlungsnähe.

Aussehen

Die Schmalblättrige Wasserpest ist ausdauernd und wächst als 30-100 Zentimeter langer Spross unter Wasser. Typisch für die Art sind ihre schmalen, steifen und etwas verdrehten Blätter, die in regelmäßigen Abständen an violetten Knoten am Stängel sitzen. Ihre Blütezeit liegt im Juni. Die unscheinbaren, weiß-violetten Blüten sitzen an langen Stielen und ragen aus dem Wasser heraus oder liegen auf der Oberfläche auf. Dabei sind die Pflanzen entweder rein männlich oder rein weiblich. In Europa sind beide Geschlechter vertreten, jedoch in getrennten Populationen. Daher die die getrennt geschlechtliche Art sich ausschließlich vegetativ vermehrt - entweder über Bruchstücke, die anwachsen oder über Überwinterungsknospen - sogenannte Turionen. In ihrem Aussehen ähnelt die Schmalblättrige Wasserpest ihrer Schwesternart, der Kanadischen Wasserpest (E. canadensis), welche ebenfalls als invasiv gilt, sich aber mittlerweile im Rückgang befindet. Diese hat breitere und nicht-verdrehte Blätter mit rundlicher Spitze. Außerdem kann sie mit der Wechselblatt-Wasserpest (Lagarosiphon major) verwechselt werden, welche jedoch nur ein Blatt pro Knoten aufweist.

Herkunft und Lebensraum

Die Schmalblättrige Wasserpest stammt ursprünglich aus dem Nordosten und -westen Kanadas und der Vereinigten Staaten. Nach Europa wurde sie Anfang des 20. Jahrhunderts als Zierpflanze im Gartenteich und in Aquarien sowie zu Forschungszwecken eingeführt. In den 1950er Jahren wurde die erste wildwachsende Pflanze in Belgien nachgewiesen. Mittlerweile ist sie in Deutschland in allen Bundesländern verbreitet und befindet sich weiter in Ausbreitung.

Sie bevorzugt vor allem stehende und langsam fließende Gewässer mit einem gewissen Grad an Verschmutzung. Dort lebt sie submers, also untergetaucht, und kommt bis in drei Meter Tiefe vor. Zum Teil werden auch Vorkommen bis in zehn Metern Tiefe erwähnt.

Gefährdung der Biodiversität

Die Schmalblättrige Wasserpest breitet sich schnell durch Sprossfragmente aus - auf Kosten von heimischen Pflanzen, die weder Platz noch Licht haben. Durch ihre schiere Menge wirkt sie sich auch negativ auf andere Organismengruppen aus: Abgestorbene Pflanzenteile sinken auf den Grund und führen zur Verlandung von Seen. Durch den mikrobiellen Abbau der abgestorbenen Pflanzenteile entstehen sogenannte Todeszonen, da Fische und andere Tiere keinen Sauerstoff zum Atmen haben.

Eine mechanische Bekämpfung blieb bisher weitestgehend erfolglos. Großflächige Ausgrabungsaktionen zogen gleichzeitig andere Wasserpflanzen in Mitleidenschaft. Andere Optionen (Beschattung des Gewässers mit Ufergehölzen, Austrocknung des Gewässers) treffen auch heimische Arten.

Beobachtungstipps

Die Pflanze kommt in nährstoffreichen Gewässern vor allem in Siedlungsnähe vor. Massenbestände sind zum Teil vom Ufer aus zu sehen, wobei es schwierig ist, sie von der kanadischen Wasserpest oder der Wechselblatt-Wasserpest zu unterscheiden.

Achtung: Der Riesen-Bärenklau produziert Substanzen, welche die Haut empfindlich gegen Lichteinstrahlung machen und starke Verbrennungen verursachen können. Reißen Sie Pflanzen im öffentlichen Raum am besten nicht selber aus, sondern kontaktieren Sie die Untere Naturschutzbehörde des Bezirks. Wer Pflanzen im eigenen Garten entdeckt, sollte unbedingt lange Kleidung aus stabilem Stoff und gute Handschuhe anziehen. Zur Sicherheit sollte auch das Gesicht bedeckt sein. Wenn doch etwas Pflanzensaft auf die Haut kommt, sollte die Stelle bis zur nächsten Dusche unbedingt vor Sonnenlicht geschützt werden!

Aussehen

Der Riesen-Bärenklau ist eine zwei- bis dreijährige Staude. Aus dem Namen "Riesen-Bärenklau" lässt sich zweierlei ablesen: Er kann bis zu 3,5 Meter hoch wachsen und sein oft rot gefleckter Stängel erreicht einen Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern am Boden. Außerdem erinnern seine Blätter entfernt an die Tatzen eines Bären. Sie sind sehr breit, fiederartig geteilt, unterseitig kurz behaart und können bis zu drei Meter lang werden. Der Riesen-Bärenklau blüht in seinem zweiten Lebensjahr von Juli bis September. Seine doldigen Blütenstände können einen Durchmesser von bis zu einem halben Meter erreichen. Im Herbst entwickelt der Riesen-Bärenklau ovale Spaltfrüchte. Diese sind breit-oval und haben borstig-behaarte Randflügel.

Herkunft und Lebensraum

Die Herkunftsregion des Riesen-Bärenklaus ist der Kaukasus. Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Zierpflanze und Bienenweide nach Mitteleuropa gebracht und auch aktiv ausgesät. Hier gedeiht er vor allem an Fluss-Ufern, in Auen und an Wegrändern. Auch in Parks und Gärten kommt er vor. Allgemein mag er es ungestört und braucht nährstoffreichen Boden. Er profitiert davon, dass mehr und mehr Grünflächen aufgegeben und nicht mehr genutzt werden. Mittlerweile ist er weit verbreitet und kann in Berlin an mehreren Stellen gefunden werden.

Gefährdung der Biodiversität

Der Riesen-Bärenklau kann sich in den Gebieten, in die er eindringt, schnell durchsetzen. Die Gründe: Er hat keine natürlichen Fressfeinde in Europa. Außerdem kommt er mit dem mitteleuropäischen Klima und den Bodenverhältnissen sehr gut zurecht. Er produziert massenweise Samen, die bei ungünstigen Bedingungen auch erst im nächsten Jahr keimen können. Er wächst außerdem extrem schnell - im ersten Lebensjahr allein bis zu drei Meter - und kann sich selbst bestäuben. Das macht ihn zu einer übermächtigen Konkurrenz für heimische Wildpflanzen.

Beobachtungstipps

Von Juli bis September blüht der Riesen-Bärenklau und ist besonders gut zu erkennen. Er kann mit anderen Bärenklauen verwechselt werden, zum Beispiel dem Persischen (H. persicum) und dem Sosnowski-Bärenklau (H. sosnowskyi). Beide gelten als potentiell invasiv. Der heimische Wiesen-Bärenklau (H. sphondylium) ist kleiner und hat meist ovalere, breitere Blattabschnitte. Allerdings können die Blätter des Wiesen-Bärenklaus denen des Riesen-Bärenklaus durchaus ähnlich sein, da die Blätter teilweise sehr variabel in ihrer Form sind. Daher ist es wichtig, auch auf die Früchte der Pflanze zu achten, da diese entweder kahl sind oder weich-behaart.

Aussehen

Das Drüsige Springkraut ist eine einjährige Pflanze und kann bis zu zweieinhalb Meter groß werden. Es beeindruckt im Hoch- und Spätsommer auch durch ihre rosafarbenen Blüten, in denen Hummeln komplett verschwinden können. Die Blüten haben einen dicken grünen Sporn, in dem der Nektar produziert wird. Die Kapselfrüchte reifen im Herbst oder Spätherbst. Bei Berührung springen sie auf und schleudern die Samen teilweise mehrere Meter weit heraus - typisch Springkaut. Seine Blätter wachsen jeweils zu zweit gegenüber oder zu dritt an einem Knoten. An den unteren Blattzähnen sowie am Blattstiel sitzen Drüsen.

Herkunft und Lebensraum

Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Drüsige Springkraut aus dem Himalaya zur Zierde und als Futterpflanze für Honigbienen nach Mitteleuropa gebracht. Seitdem verbreitet es sich stark und wächst vor allem in feuchten bis nassen Auenwäldern sowie an Ufern von Bächen und Gräben. Sie wurde in fast allen europäischen Ländern nachgewiesen. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt aber in Mittel- und Nordeuropa. In Deutschland ist jedes Bundesland betroffen.

Gefährdung der Biodiversität

Das Drüsige Springkraut beeinflusst seine Umwelt auf komplexe Weise, was bei Forschenden zu unterschiedlichen Schlüssen geführt hat. Teilweise konnten nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf die Artenvielfalt gemessen werden. Aber: Je dichter die Bestände des Drüsigen Springkrauts wurden, desto sichtbarer waren die Schäden. Zum einen beschatten dichte Springkraut-Bestände die einheimischen Pflanzen, wodurch letztere komplett absterben. Die Folge: Wenn das Drüsige Springkraut im Winter abstirbt, bleibt nur der nackte Boden übrig, was in Kombination mit Niederschlägen zu Bodenerosion führt. Uferbereiche können so instabil werden, erodieren und die Überschwemmungsgefahr steigt. Zu guter Letzt verändert das Springkraut die Bodenverhältnisse (feuchter und saurer) und damit auch die Artenvielfalt der Bodenlebewesen. Einzig bestäubende Insekten profitieren von der Invasion, solitäre Wildbienen aber ausgenommen. Schließlich macht das Drüsige Springkraut die betroffenen Lebensräume anfälliger für weitere Invasionen, was ihre Bekämpfung umso wichtiger macht. Ein Tipp: Die Pflanze hat flache Wurzeln und kann leicht ausgerissen werden - am besten bevor sie Samen gebildet hat.

Beobachtungstipps

Die Pflanze lässt sich vor allem an vom Menschen beeinflussten Uferbereichen, an Gräben und in nassen Wäldern finden. Am besten geeignet ist der Hoch- und Spätsommer, wenn die auffälligen rosa Blüten zu sehen sind.

Aussehen

Der Himalaya-Bergknöterich ist eine ein bis zwei Meter hohe Staude mit einem verzweigten und oft rot überlaufenen Stängel. Seine Blätter sind recht lang, bis zu 38 Zentimeter, und laufen spitz zu. Von September bis Oktober öffnen sich die weiß-rosa Blüten, welche angenehm nach Vanille duften und in verzweigten Rispen stehen. Die Art ist auch in der Lage sich ungeschlechtlich über unterirdische Sprosse zu vermehren.

Herkunft und Lebensraum

Der Himalaya-Bergknöterich kommt natürlicherweise nur in den Bergen des Himalaya vor. Als Zierpflanze wurde er Anfang des 20. Jahrhunderts nach Europa gebracht, wo er wenig später eigenständig ausgewildert ist. Mittlerweile kann die Pflanze nicht nur in verwilderten oder aufgegebenen Gärten gefunden werden, sondern auch in Bachauen, an Straßenrändern, auf Brachflächen,, an Waldrändern und Uferböschungen.

Gefährdung der Biodiversität

Durch ihre unterirdischen Ausläufer kann die Art sich sehr schnell ausbreiten und so die heimischen Pflanzen verdrängen. Dies steigert die Erosionsgefahr im Winter, da die Wurzeln der Wildpflanzen den Boden nicht mehr zusammenhalten. Bisher wird der Himalaya-Bergknöterich vor allem bekämpft, indem er vor der Samenbildung abgedeckt oder anschließend mechanisch entfernt wird.

Beobachtungstipps

Die Art fällt vor allem im Herbst mit ihren großen Blütenrispen auf. Besonders wohl fühlt sie sich in siedlungsnahen Wäldern, an Bachläufen und auf Schuttplätzen.

Aussehen

Die Wechselblatt-Wasserpest ist eine ausdauernde, immergrüne Wasserpflanze, die submers also komplett untergetaucht wächst. Sie kann leicht mit der Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii) verwechselt werden, da sie ebenfalls derbe und starre Blätter, die sehr dicht angeordnet sind. Anders als die "schmalblättrige Schwester" besitzt sie jedoch nur ein Blatt pro Knoten. Die Wechselblatt-Wasserpest ist getrennt geschlechtlich, aber in Deutschland kommen bisher nur weibliche Pflanzen vor. Ihre kleinen Blüten sitzen an kurzen Stielen und sind von Juni bis September zu beobachten. Abgesehen davon kann die Art sich auch über Ausläufer und Sprossfragmente verbreiten.

Herkunft und Lebensraum

In den 1960er Jahren wurde die ursprünglich aus Südafrika stammende Art als Zierpflanze in Aquarien, aber auch in Botanischen Gärten und für den Gartenbau nach Mitteleuropa eingeführt. Hier fühlt sie sich in halbwegs nährstoffreichen und langsam fließenden Flüssen und Seen besonders wohl. Aktuell hat sich die Art vor allem in Südeuropa angesiedelt, ist aber mittlerweile auch in Deutschland und Berlin angekommen.

Gefährdung der Biodiversität

Die Wechselblatt-Wasserpest breitet sich sehr schnell aus und verdrängt so heimische Wasserpflanzen. Durch das Absterben von großen Pflanzenmengen kommt es außerdem zu sauerstoffarmen Todeszonen, welche die Bestände von Fischen und anderen Wasserlebewesen bedrohen.

Wie bei vielen invasiven Wasserpflanzen wird sie mechanisch und durch beschattende Gehölze in Ufernähe bekämpft. Diese Maßnahmen schädigen gleichzeitig aber auch heimische Wasserpflanzen.

Beobachtungstipps

Da die Pflanze komplett unter der Wasseroberfläche wächst, ist sie nur schwer zufällig zu finden. Im seichten Wasser ist sie aber relativ gut zu sehen und zu ertasten.

Aussehen

Das Verschiedenblättrige Tausendblatt ist eine ausdauernde und immergrüne Wasserpflanze. Im nicht-blühenden Zustand ist die Pflanze komplett untergetaucht. Die untergetauchten Triebe besitzen gelblichgrüne, gefiederte Laubblätter, welche zu viert bis zu sechst an jedem Stängelabschnitt wachsen. Erst im Sommer erscheinen die Überwassertriebe (auch Lufttriebe genannt) mit den weiblichen und männlichen Blüten. Die Blätter der Lufttriebe können in ihrer Gestalt stark variieren: von schmal und stark gezähnt bis breit mit nahezu glattem Rand.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich war das Verschiedenblättrige Tausendblatt nur im zentralen Teil der USA verbreitet. Als Zierpflanze in Aquarien und im Gartenbau wurde es im 20. Jahrhundert nach Europa gebracht. Seitdem wächst es hier in mittelmäßig bis stark nährstoffreichen Gewässern, Teichen und Kanälen. In Deutschland gilt die Art als etabliert und ist bereits im Süden Brandenburgs angekommen. In Berlin gibt es bisher noch keinen gesicherten Nachweis.

Gefährdung der Biodiversität

Die invasive Art breitet sich zurzeit stark aus und wird in den von ihr erschlossenen Lebensräumen schnell dominant. Sie kann heimische Wasserpflanzen verdrängen und zu sauerstoffarmen Todeszonen führen.

Dem Verschiedenblättrigen Tausendblatt rückt man bisher durch Ausreißen und Mahd zu Leibe. Auch werden teilweise Gehölzen am Rand von Gewässern gepflanzt, die dem Verschiedenblättrigen Tausendblatt das Licht nehmen. Diese Maßnahmen wirken sich aber auch negativ auf einheimische Pflanzen aus.

Beobachtungstipps

Am besten ist das Verschiedenblättrige Tausendblatt im Sommer zu finden, wenn ihre Lufttriebe aus dem Wasser ragen. Außerhalb der Blütezeit ist die vollständig untergetauchte Pflanze nur schwer zu entdecken. Wenn die unterirdischen Triebe lang genug sind, sieht man sie an der Wasseroberfläche treiben. Vor allem Massenbestände sind dann gut zu entdecken.

Das Verschiedenblättrige Tausendblatt kann im nicht-blühenden Zustand mit mehreren einheimischen Tausendblatt-Arten verwechselt werden, wie dem Ährigen (M. spicatum) und dem Quirl-Tausendblatt (M. verticilatum). Letzteres ist in Berlin bedroht und daher besonders geschützt. Die Lufttriebe des ebenfalls invasiven Brasilianische Tausendblatt (M. aquaticum) unterscheiden sich vom Verschiedenblättrigen Tausendblatt durch ihr blaugrünen, gefiederte Lufttriebe.

Aussehen

Das Brasilianische Tausendblatt, auch Papageienfeder genannt, ist eine immergrüne, ausdauernde Wasserpflanze. Ihre Unterwassertriebe können mehrere Meter lang werden. Die Laubblätter sind frischgrün, kammförmig gefiedert und sitzen in Quirlen aus vier bis sechs Blättern am Stängel. Am besten lässt sich das Brasilianische Tausendblatt durch seine Lufttriebe erkennen, die sich ab Mai bilden und bis zu einen halben Meter lang werden können. Die wasserabweisenden Blätter dieser Überwassertriebe sind leuchtend blaugrün gefärbt, matt glänzend und ebenfalls wie ein Kamm geformt und quirlig angeordnet. In den Blattachseln (also zwischen Blatt und Stängel) sitzen einzeln die unscheinbaren Blüten, die bis September blühen. Das Brasilianische Tausendblatt ist getrennt geschlechtlich, das heißt es gibt weibliche und männliche Pflanzen. In Europa findet man bisher nur weibliche Exemplare, weshalb sich die Art hier rein über Ausläufer und Bruchstücke vermehrt.

Herkunft und Lebensraum

Im späten 19. Jahrhundert wurde das Brasilianische Tausendblatt als Zierpflanze aus Südamerika nach Europa gebracht. Etwa 100 Jahre später hat man die ersten wildlebenden Pflanzen nachgewiesen. Hier wächst die Pflanze vor allem in stehenden bis langsam fließenden Gewässern, die mittelmäßig bis stark stickstoffreich sind. Solche stickstoffreichen Gewässer sind meist dadurch erkennbar, dass auch andere untergetauchter Wasserpflanzen oder bestimmte Pflanzen im Röhricht (z.B. der schmalblättrige Igelkolben) massenhaft vorkommen. In Berlin wurde es bisher nur in der Vergangenheit nachgewiesen. Jedoch wächst es in Brandenburg, wo es vor Kurzem im Südosten gefunden wurde.

Gefährdung der Biodiversität

Das Brasilianische Tausendblatt kann sich schnell vermehren und andere einheimische Wasserpflanzen verdrängen. Auch kann es durch abgestorbene, nach unten gesunkene Pflanzenteile zu sauerstoffarmen Todeszonen im Wasser kommen.

Bisher wird das Brasilianische Tausendblatt mit mechanischen Mitteln bekämpft, also ausgerissen oder abgemäht. Eine andere Methode besteht darin, Gehölze an den Gewässerrand zu pflanzen und dem Brasilianischen Tausendblatt so das Licht zu nehmen.

Beobachtungstipps

Vom Spätfrühling bis zum Herbst kann man die Pflanzen in stehenden oder langsam fließenden Gewässern beobachten. Im nicht-blühenden Zustand kann das Brasilianische Tausendblatt mit mehreren einheimischen Tausendblatt-Arten verwechselt werden (siehe M. heterophyllum).

Aussehen

Der Wassersalat, auch bekannt als Muschelblume, gehört zu den Aronstabgewächsen und ist eine beliebte Zierpflanze. Die ungestielten Blätter können bis zu 25 Zentimeter lang und 12 Zentimeter breit werden und erinnern in ihrer Anordnung an einen offenen Salatkopf. Die Blattoberfläche ist samtartig behaart, wodurch Wassertropfen einfach abperlen. Die Blüten öffnen sich im Sommer und sehen nicht wie ein typischer Aronstab aus. Stattdessen sind sie gelblich, klein und unscheinbar und sitzen an kurzen Stielen. Aronstab-typisch ist allein das weißliche Hochblatt (die sogenannte Spatha), welches außen dicht behaart und innen kahl ist. Der kleine Blütenstand besteht aus einem abstehenden weiblichen Blütenstand und männlichen Blüten, die weiter unten sitzen.

Der Wassersalat schwimmt in der Regel frei im Wasser, wobei seine fast schwarzen Wurzeln direkt ins Wasser ragen. Bei niedrigem Pegel kann der Wassersalat auch am Boden festwachsen. Die Vermehrung geschieht über Ausläufer und kann so auch ungeschlechtlich stattfinden.

Herkunft und Lebensraum

Der Wassersalat kommt wahrscheinlich aus Südamerika und wurde Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa gebracht, wo er für Botanische Gärten, die Aquaristik und privat als Zierpflanze gehandelt wurde. Das erste Mal wild nachgewiesen wurde er ca. 150 Jahre später, wobei sich die Vorkommen in Mitteleuropa vorerst nur eine Vegetationsperiode hielten. Er wächst vor allem in langsam fließenden und stehenden Gewässern und wurde auch in Berlin nachgewiesen.

Gefährdung der Biodiversität

Der Wassersalat wird erst ab August 2024 auf der "Schwarzen Liste" stehen und darf von da an nicht mehr verkauft werden. Grund dafür ist, dass die Art sich sehr schnell ausbreitet und andere heimische Wasserpflanzen räumlich verdrängen kann. Da sie in der Regel freischwimmend vorkommt, kann man sie mit Netzen abfischen.

Beobachtungstipps

Durch seine hellgrüne Farbe und die samtartigen Blätter ist der Wassersalat gut zu erkennen. Es gibt in Deutschland keine ähnlich aussehenden Arten, mit denen er verwechselt werden kann.

Aussehen

Die Kettennatter wird in der Regel 90-120 Zentimeter lang und kommt in diversen Farbvarianten vor, ein kettenartiges Muster ist aber meistens sichtbar. Typischerweise besitzen die Tiere eine schwarze bis dunkelbraune Grundfarbe auf der Oberseite und eine Reihe von weißen oder gelben Ringen, deren Breite variieren kann. Auch der Bauch ist variabel gefärbt, von schwarz bis zu einem schachbrettartigen Muster. Auf dem Kopf befinden sich mehrere weiße Flecken, die Pupillen sind rund.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich kommt die Kettennatter aus Nordamerika. Nach Europa gelangte sie durch die absichtliche Freilassung oder Flucht aus der Tierhaltung sowie als "blinder Passagier" mit Verkehrsmitteln und bei der Einfuhr von Pflanzenmaterial. Mittlerweile wurden einzelne Exemplare in Deutschland (auch 2023 in Berlin), Belgien, den Niederlanden, Italien und Großbritannien nachgewiesen. Auf den Kanarischen Inseln sind die Beständer der nahe verwandten Kalifornischen Kettennatter (Lampropeltis californiae) in den letzten Jahren rapide angestiegen.

Die Kettennatter ist eine Generalistin und bewohnt mehrere Habitate wie offene Wälder, Feuchtgebiete, Wiesen, Ackerflächen und sogar Wüsten. Besonders gerne kommt sie aber in Gewässernähe und in Habitaten mit dichter Bodenvegetation und Laubdecke vor.

Gefährdung der Biodiversität

Die Art ernährt sich von Reptilien, Kleinsäugern, Vögeln und Amphibien. Es wird angenommen, dass sie sich durch Prädation stark negativ auf diese Artengruppen auswirkt. Zum Beispiel sind nach ihrem Eintreffen auf den Kanarischen Inseln die Bestände vieler endemischer Reptilienarten dort stark zurückgegangen.

Beobachtungstipps

So wie die meisten Reptilien sonnt sich die Kettennatter gerne am Morgen und zieht sich bei zu großer Hitze unter Steine, Baumstämme und in die Vegetation zurück. Bei den auf dem europäischen Festland beobachteten Exemplaren handelt es sich bisher aber vermutlich nur um vereinzelte Gefangenschaftsflüchtlinge, weshalb Beobachtungen nur zufällig und selten erfolgen sollten.

Aussehen

Die Schmuckschildkröte wird ausgewachsen 20-30 Zentimeter lang und bis zu 1,5 Kilogramm schwer. Ihr Rückenpanzer ist olivgrün bis braun gefärbt, häufig mit einem Muster gelber Linien. Der Bauchpanzer ist gelb bis orange und besitzt schwarze Flecken. Am Hals und an den Beinen besitzt sie deutliche gelbe Streifen. Männchen erkennt man an einem dickeren und längeren Schwanz sowie an den langen Krallen ihrer Vorderfüße.

Es gibt drei Unterarten, die sich äußerlich geringfügig unterscheiden:

- Rotwangen-Schmuckschildkröte (T.s. elegans): Hinter den Augen besitzt sie einen horizontal verlaufenden, roten Streifen.

- Gelbbauch-Schmuckschildkröte (T.s. scripta): Hinter den Augen besitzt sie einen breiten, senkrechten gelben Streifen.

- Cumberland (T.s. troostii): Ihre Gesichtszeichnung ähnelt elegans, der horizontale, längliche Streifen ist bei ihr aber braun gefärbt oder fehlt im Alter ganz.

Die Unterarten bilden aber auch Hybride, weshalb selbst Profis sich bei der Bestimmung häufig mit dem Artlevel zufrieden geben.

Herkunft und Lebensraum

Die Schmuckschildkröte kommt ursprünglich aus dem Osten der USA und wurde absichtlich für den Zierhandel bei uns eingeführt. Viele Besitzer*innen setzten die langlebigen Tiere anschließend in Gewässern aus. Ihr Verkauf im Handel ist mittlerweile verboten, über Auffangstationen und private Nachzuchten sind sie aber weiterhin erhältlich. In Südeuropa sind die Tiere häufig und pflanzen sich auch fort. In Deutschland ist die Art vor allem in Städten vertreten, wo sie sich nach aktuellem Kenntnisstand in der Regel nicht fortpflanzt. In Freiburg konnten Forschende 2023 mit genetischen Untersuchungen aber eine erfolgreiche Reproduktion nachweisen.

Die Tiere bevorzugen pflanzenreiche Stillgewässer und langsam fließende Flüsse mit viel Ufervegetation. Ab März/April sieht man sie an sonnigen Tagen beim Sonnenbaden auf Baumstämmen oder Steinen in Ufernähe. Den Winter verbringen sie unter Wasser. Expert*innen gehen davon aus, dass die steigenden Temperaturen durch die Klimaerwärmung das Überleben und die Reproduktion der Tiere begünstigen wird.

Gefährdung der Biodiversität

Die Schmuckschildkröte steht in Nahrungs- und Raumkonkurrenz zur heimischen Sumpfschildkröte und anderen europäischen Schildkrötenarten. Sie frisst Amphibienlarven, auch ein Raubdruck auf Schnecken wird vermutet. Generell besteht noch Forschungsbedarf über weitere Auswirkungen auf die Umwelt.

Beobachtungstipps

Von April bis Semptember lassen sich die Tiere regelmäßig an vielen Berliner Gewässern beobachten. Dann sonnen sie sich bei genügend Sonnenschein auf Baumstämmen und Steinen am Ufer. Noch ist unklar, wie viele gebietsfremde Schildkrötenarten es in Berlin tatsächlich gibt. Einige von ihnen sind nur sehr schwer auseinanderzuhalten, zum Beispiel anhand der Gesichtszeichnung oder der Panzerform. Nutzen Sie daher am besten ein starkes Zoom-Objektiv oder ein Spektiv, um die bestimmungsrelevanten Merkmale aufzunehmen.

Aussehen

Das Bisam kann auf den ersten Blick schnell mit anderen aquatisch lebenden Säugetieren verwechselt werden. Mit bis zu 36 Zentimetern Kopf-Rumpf-Länge ist es kleiner als Nutria (60 Zentimeter) und Biber (100 Zentimeter) und größer als eine Wanderratte (26 Zentimeter). Der Schwanz des Bisams ist seitlich leicht abgeflacht, anders als die typisch abgeflachte Kelle des Bibers und der runde Schwanz der Nutria. Während Biber und Nutria deutlich hervorstehende Ohren besitzen, sind die behaarten Ohren des Bisams kaum zu sehen. Auch der Schwimmstil ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal: Der Rücken des Bisams schaut beim Schwimmen aus dem Wasser und manchmal ist die seitliche Pendelbewegung seines Schwanzes zu erkennen. Das Nutria reckt die Schnauze mit den weißen Schnurrbarthaaren aus dem Wasser, beim Biber schaut häufig nur der Kopf über die Oberfläche.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich kommt das Bisam aus Nordamerika. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es in mehreren europäischen Ländern ausgewildert oder entkam aus Gefangenschaft und breitete sich seitdem über große Teile Europas und Asiens aus. Die semiaquatisch lebenden Tiere sind stark an Gewässer gebunden und besiedeln viele Arten von Fließ- und Stillgewässern. Um von A nach B zu kommen, nutzt das Bisam Wasserwege. Es kann aber auch größere Strecken über Land zurücklegen, vor allem im Frühjahr und Herbst. Als Unterschlupf dienen ihm vor allem Baue mit Röhren und Kesseln im Uferbereich sowie Burgen aus Schilf, Binsen und Zweigen.

Gefährdung der Biodiversität

Das Bisam ist ein Allesfresser das sich überwiegend von Wasser- und Uferpflanzen ernährt aber auch tierischer Kost wie Muscheln, Schnecken, Krebse und Amphibien nicht verschmäht. Dabei können die Bestände seltener Pflanzen- und Muschelarten lokal ausgerottet werden. Eine große Rolle bei der Invasivitätsbewertung spielen ökonomische Gründe: Die Wühltätigkeit des Bisams destabilisiert Uferböschungen, Dämme und Deiche, sie fressen Kulturpflanzen und beeinflussen die Fischzucht. Eine Studie bezifferte die jährlichen Schäden in Deutschland auf 12,4 Millionen Euro (Reinhardt et al., 2003).

Beobachtungstipps

In der Regel ist das Bisam in der Nacht und Dämmerung aktiv. In störungsfreien Gebieten kann es aber auch tagsüber beobachtet werden, zum Beispiel wenn es Gewässer durchschwimmt oder am Ufer frisst. Auf der Wasseroberfläche treibende, abgebissene Stängel und Blätter können auch auf seine Anwesenheit hinweisen. Von anderen semiaquatischen Säugern ist es beim Schwimmen durch die seitlichen Pendelbewegungen des Schwanzes zu unterscheiden.

Aussehen

Mit seiner schwarzen Gesichtsmaske und dem grau-schwarzen Fell ähnelt der Marderhund ein wenig dem Waschbären, daher auch sein englischer Name raccoon dog. Seine Gestalt ist aber hundeähnlicher, die Gesichtsmaske zwischen den Augen unterbrochen und der Schwanz nicht geringelt. Die Tiere erreichen eine Schulterhöhe von 20-30 Zentimetern sowie ein Körpergewicht von bis zu 10 Kilogramm und sind damit etwas größer als ein Waschbär. Seine Trittsiegel sind 5-6 Zentimeter breit mit fächerförmig ausgebreiteten Zehen und deutlich erkennbaren Krallen.

Herkunft und Lebensraum

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Marderhunds erstreckt sich von Sibirien über Ostchina und Japan bis nach Vietnam. In der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Tiere nach Osteuropa gebracht und für die Pelzproduktion gehalten und auch ausgewildert. Von dort haben sich die Tiere westwärts ausgebreitet und 1961 auch Ostdeutschland erreicht. Mittlerweile ist der Marderhund flächendeckend in Deutschland vertreten. Seine bevorzugten Lebensräume sind feuchte Laub- und Mischwäldern mit viel Unterholz, feuchte Wiesen- und Gebüschlandschaften sowie naturnahe Teichlandschaften. Dort findet er ausreichend Deckung und Nahrung.

Gefährdung der Biodiversität

Der Marderhund ist ein Allesfresser der seine Nahrung eher durch suchen und stöbern findet als erjagt. Die pflanzliche Nahrung, wie Blüten, Beeren und Feldfrüchte, kann jahreszeitlich bedingt mehr als 50% betragen. Bei der tierischen Kost werden Insekten und andere Wirbellose, Kleinsäuger, Amphibien, Vögel und deren Eier nicht verschmäht. Es wird daher angenommen, dass er heimische Arten dieser Gruppen gefährdet. Außerdem ist der Marderhund Überträger von Endoparasiten, wie dem Fuchsbandwurm, und anderen Krankheiten (Räude, Staupe).

Beobachtungstipps

Der scheue Marderhund ist dämmerungs- und nachtaktiv und lebt versteckt im Unterholz. Ein Nachweis gelingt daher am besten mit Wildtierkameras und Trittsiegeln.

Aussehen

Die Nutria ist 45-65 Zentimeter groß und besitzt einen 35-45 Zentimeter langen Schwanz. Von anderen semiquatischen Säugern wie Biber und Bisam unterscheidet sie sich - abgesehen von der Größe - durch ihren runden Schwanz, die weißen Schnurrbarthaar und die deutlich aus dem Fell hervortretenden Ohren. Bei schwimmenden Tieren sieht man in der Regel den schräg nach oben gestreckten Kopf und den Rücken über der Wasseroberfläche.

Herkunft und Lebensraum

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Nutria liegt in Südamerika. Im 19. Jahrhundert wurde sie für Tiergärten und Pelzfarmen nach Europa gebracht und entkam mehrmals aus Gefangenschaft oder wurde freigelassen - in größerem Umfang ab 1930. Heute kommt sie flächendeckend in Mitteleuropa und Italien vor, sie fehlt aber auf der Iberischen Halbinsel, Großbritannien und Skandinavien.

Die Nutria lebt semiaquatisch an den Ufern von Fließ- und Stillgewässern mit viel Pflanzenbewuchs. Sie graben Erdbauten im Uferbereich, deren Eingang immer über der Wasseroberfläche liegt. Dort leben die dämmerungsaktiven Tiere in Gruppen und bilden mitunter sogar Kolonien.

Gefährdung der Biodiversität

Die Nutria bedroht die Artenvielfalt an Gewässern durch ihre Fraßaktivität. Zum einen frisst sie die Röhrichte und reduziert so die Lebensraumstrukturen am Ufer, zum Beispiel für im Schilf nistende Vögel. Außerdem fressen sie bedrohte Pflanzen- (z.B. Sumpf-Schwertlilie, Seerose) und Muschelarten. Durch ihre Grabaktivität destabilisieren sie Uferbefestigungen, wodurch beispielsweise in Italien jährliche Schäden in Höhe von zwei Millionen Euros entstehen.

Beobachtungstipps

Die Nutria ist zwar vor allem nacht- und dämmerungsaktiv, sie kann aber auch tagsüber beobachtet werden - natürlich immer in Gewässernähe. Im Siedlungsbereich ist das häufig gar nicht so schwer, denn viele Tiere haben sich schon an den Menschen gewöhnt.

Aussehen

Der Waschbär misst 45-70 Zentimeter plus 20-36 Zentimeter Schwanzlänge groß und besitzt braun bis grau gefärbte Fell. Vom recht ähnlichen Marderhund unterscheidet er sich vor allem durch den buschigen Schwanz mit den dunklen Ringen und seine schwarze Gesichtsmaske, die ungeteilt über das Gesicht verläuft.

Herkunft und Lebensraum

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Waschbären liegt in Zentral- und Nordamerika. Die ersten Exemplare wurden im 19. Jahrhundert für zoologische Gärten nach Europa gebracht, zum Beispiel 1835 in die Königliche Menagerie auf der Berliner Pfaueninsel. In den 1930er und 1940er Jahren entkamen Tiere aus Pelzfarmen (östlich von Berlin) und wurden absichtlich freigelassen (am Edersee bei Kassel). Anschließend breiteten die Tiere sich eigenständig aus. Heute gibt es Nachweise aus den meisten europäischen Ländern, sein Verbreitungsschwerpunkt liegt aber in Mitteleuropa, besonders in Deutschland.

Der Waschbär ist sehr anpassungsfähig und besiedelt die meisten terrestrischen Lebensräume, bevorzugt in Gewässernähe und mit Altholzbeständen. Auch in urbanen Gebieten finden die lernfähigen Tiere genügend Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten, auch in nicht oder nur unregelmäßig bewohnten Gebäuden oder ungesicherten Dachstühlen.

Gefährdung der Biodiversität

Der dämmerungs- und nachtaktive Allesfresser wirkt sich vor allem durch Prädation negativ auf heimische Arten aus. Im Frühjahr ernährt er sich bevorzugt von Wirbellosen, Vogeleiern und Jungvögeln, Fischen, Amphibien und Reptilien. Negative Auswirkungen auf die Bestände bedrohter Arten (z.B. Moorfrosch, Europäische Sumpfschildkröte, Gelbbauchunke, mehrere Vogelarten) sind nachgewiesen. Später im Jahr ergänzen kalorienhaltige Pflanzen, Obst und Nüsse den Speiseplan. Neben der Prädation setzt der Waschbär Brutvögel auch räumlich unter Druck. So verdrängt er Baum- und Höhlenbrüter aus ihren Nistbäumen und Baumhöhlen, die er als Schlaf- und Ruheplatz nutzt.

Beobachtungstipps

Der Waschbär verbringt den Tag in der Regel schlafend und ist dann nur selten zu beobachten. In Feuchtgebieten lohnt sich tagsüber aber ein Blick in Baumhöhlen. Wildtierkameras sind besonders gut als Nachweismethode geeignet. Wenn man im Frühjahr gehäutete Amphibien am Gewässer findet, ist häufig der Waschbär verantwortlich. Solche Meldungen sind besonders relevant für den Amphibienschutz.

Aussehen

Die Hirtenmaina gehört zur Familie der Stare und ist so groß wie eine Amsel. Ihr Gefieder ist überwiegend braun, Kopf und Brust sind dunkelgrau und die Flügelbinden, Bürzel und Steiß sind weiß gefärbt. Der Schnabel, die Haut um die Augen und die Beine sind auffallend gelb.

Herkunft und Lebensraum

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Hirtenmaina ist Zentral- und Südostasien. Dort kommt die Art in Savannen und offenen Wäldern vor, ihre größten Dichten erreicht sie jedoch in menschlich geprägten Habitaten, zum Beispiel in Siedlungsnähe, Parks, Gärten und an Straßenrändern. Als Brutplatz dient ihr ein einfaches Nest in Baumhöhlen und Gebäudenischen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Art als Ziervogel in Deutschland angeboten und dann im Jahr 1906 das erste Mal im Freiland nachgewiesen. Heute sind Nachweise aus acht EU-Ländern bekannt und die Art gilt in Portugal und Italien als etabliert.

Gefährdung der Biodiversität

Ob die Hirtenmaina sich negativ auf heimische Arten auswirkt, ist vom Kontext abhängig. So haben Studien auf pazifischen Inseln und im australischen Busch gezeigt, dass sie die Gelege anderer Vögel zerstört, deren Junge tötet und mit Kleinsäugern und Vögeln um Nistplätze konkurriert. Eine Studie im urbanen Raum (Sydney, Australien) konnte jedoch keine negativen Auswirkungen auf heimische Vögel feststellen. Ob aktuell eine Gefährdung heimischer Arten in Deutschland besteht, ist daher unklar.

Beobachtungstipps

Die Hirtenmaina wird nur vereinzelt in Deutschland beobachtet, wobei es sich höchstwahrscheinlich immer um Gefangenschaftsflüchtlinge handelt. Eine Beobachtung erfolgt daher in der Regel rein zufällig.

Aussehen

Die Nilgans ist etwas kleiner als eine Graugans und die größte Vetreterin der Halbgänse, eine Gruppe zu der auch Rostgans und Brandente gezählt werden. Besonders hervorstechend sind ihre langen, rosa Beine, das rotbraune "Veilchen" um die Augen und der weiße Ansatz der Flügeldecken, die auch von Weitem im Flug gut zu erkennen sind. Ihr restliches Gefieder ist in verschiedenen Grau- und Brauntönen gefärbt: grau bis beige am Bauch, rostbraun der Rücken und ein dunkelbrauner Fleck auf der Brust. Männchen und Weibchen unterscheiden sich kaum.

Herkunft und Lebensraum

Die Art stammt aus Afrika und wurde im 18. Jahrhundert als Ziervogel für Zoos und Gärten nach Europa gebracht. Seit den 1970ern hat sich die Nilgans ausgehend von den Niederlanden stark ausgebreitet und hat sich mittlerweile in vielen europäischen Ländern etabliert, mit einem Schwerpunkt auf Mitteleuropa. Trotz ihrer Anpassung an wärmere Regionen ist sie in der Lage, bei uns zu überwintern.

Die Nilgans stellt wenige Ansprüche an ihren Lebensraum. Sie besiedelt außer schnell fließenden Bäche beinahe alle Arten von Gewässern, Hauptsache es sind genügend Wiesen-, Weide- und Ackerflächen in der Nähe zur Nahrungsaufnahme zu finden. Auch innerstädtische Parks werden besiedelt, dichte Wälder meidet sie.

Gefährdung der Biodiversität

Die Nilgans gilt als aggressiv und territorial gegenüber anderen Vögeln. Unterstützt durch ihre frühe Brutaktivität ab Februar soll sie so in Konkurrenz um Nistplätze und Futter mit anderen Vogelarten stehen, besonders am Gewässer. Welche Auswirkungen dies auf die Bestände und Vielfalt heimischer Vogelarten hat, ist aber noch nicht ausreichend untersucht - es besteht Forschungsbedarf.

Beobachtungstipps

Beobachten können Sie die Nilgans besonders gut am Gewässer und bei der Futtersuche auf Wiesen und Rasenflächen. Im ArtenFinder Berlin liegen Meldungen sowohl vom Standrand als auch in der Nähe des S-Bahnrings (Alt-Stralau) vor.

Aussehen

Die Schwarzkopf-Ruderente ist etwas kleiner als eine Stockente und besitzt einen gedrungenen Körper. Das Männchen hat im Pracht- und Brutkleid ein kastanienbraunes Gefieder mit schwarzer Kappe, weißen Wangen und hellblauem Schnabel. Das Gefieder des Weibchens ist ganzjährig graubraun gefärbt, sie besitzen einen deutlichen Wangenstreifen und einen braunen Schnabel. Der auffallende Schwanz wird beim Schwimmen häufig aufgestellt.

Herkunft und Lebensraum

Ursprünglich stammt die Art aus Nord- und Zentralamerika und wurde erstmals 1948 nach Europa (Großbritannien) gebracht. Für die Tierhaltung und private Zucht gelangten die Tiere nach Mitteleuropa, entkamen dort vermutlich häufiger aus Gefangenschaft und breiteten sich selbstständig aus. Aktuell liegt ihr Verbreitungsschwerpunkt in Westeuropa, in Mitteleuropa liegen nur Einzelfunde vor. In Deutschland wurden seit 1980 etwa 50 Nachweise in fast allen Bundesländern dokumentiert, aber noch nicht in Berlin.

Die Schwarzkopf-Ruderente besiedelt Binnengewässern mit viel Unterwasserbewuchs und dichten Röhrrichtbeständen.

Gefährdung der Biodiversität

Die Schwarzkopf-Ruderente hybridisiert mit der in Europa gefährdeten Weißkopf-Ruderente, wodurch ein Identitätsverlust der heimischen Art droht. Außerdem konkurriert sie mit anderen gefährdeten Wasservögeln wie Zwergtaucher und Schwarzhalstaucher.

In Europa nahm ihre Population zunächst stark zu. Dies konnte in den letzten zehn Jahren aber durch aktive Gegenmaßnahmen in Großbritannien wieder rückgängig gemacht werden.